Netzhauterkrankungen bei Diabetes Die diabetische Netzhauterkrankung: diabetische Retinopathie und Makulopathie

Die diabetische Netzhauterkrankung, auch diabetische Retinopathie genannt, ist eine Folge der Gefäßveränderungen an der Netzhaut bei Menschen, die unter Diabetes leiden. Sie ist die häufigste Erblindungsursache für Erwachsene zwischen dem 20. und 65. Lebensjahr.

Wie kommt es durch Diabetes zu Schäden an der Netzhaut?

Als Stoffwechselkrankheit ruft Diabetes mellitus mit der Zeit Veränderungen an den Blutgefäßen hervor, die Schäden an der Netzhaut verursachen und zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens bis hin zur Erblindung führen können. Durch den bei Diabetes mellitus erhöhten Blutzuckerspiegel lagern sich zunächst Fett- und Eiweißstoffe in die Gefäßwände der Netzhaut und im umliegenden Gewebe ein.

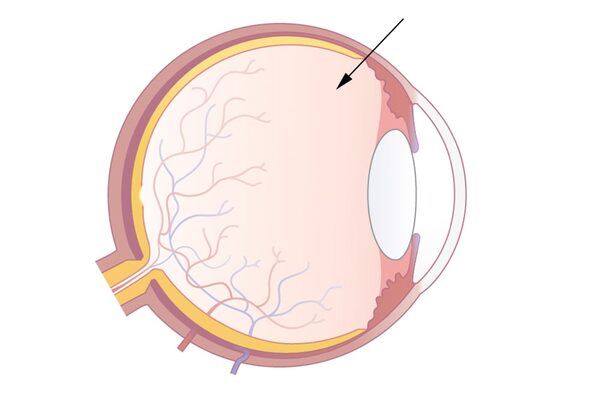

Diabetesbedingte Gefäßveränderungen an der Netzhaut können zum einen gefäßverschließend wirken, so dass Sehzellen nicht mehr ausreichend versorgt werden (nicht-proliferatives Stadium). Später schreitet die Krankheit fort zu einem proliferativen Stadium, in dem Flüssigkeit durch die Gefäßwände austreten und das umliegende Gewebe schädigen kann. Sie kann auch die Netzhautmitte betreffen, also die Makula. Man spricht dann von einer diabetischen Makulopathie.

Diabetiker haben ein 25-mal größeres Risiko zu erblinden als andere Menschen. Denn die Zuckerkrankheit Diabetes mellitus bedroht die Sehfähigkeit, indem sie Schäden an der Netzhaut hervorruft, die über viele Jahre unbemerkt bleiben. Nutzen Sie unsere Vorsorge.

Das Frühstadium: die nicht proliferative Retinopathie (NPDR)

Die Gefäßwände werden dicker und es entstehen Gefäßausbuchtungen (Mikroaneurysmen), aus denen Blut austreten kann. Die ausgetretene Flüssigkeit lässt die Netzhaut anschwellen. So kommt es bereits zu Schäden an der Netzhaut, ohne dass sich die Sehschärfe verschlechtert. In diesem – nicht-proliferativen – Stadium der diabetischen Retinopathie kann die Erkrankung noch aufgehalten werden.1

Im Frühstadium kann die Erkrankung noch aufgehalten werden.

Prof. Hakan Kaymak

Das Spätstadium: die proliferative Retinopathie (PDR)

Im fortgeschrittenen Stadium der diabetischen Retinopathie, auch proliferative Retinopathie genannt, werden mehr und mehr Blutgefäße blockiert. Dadurch kommt es zu einer Unterversorgung, auf die der Körper reagiert, indem er neue, krankhafte Gefäße bildet. Diese Gefäße wachsen in den Glaskörper hinein und führen dort zu Blutungen und zu Ablösungen der Netzhaut. Die Sehkraft verschlechtert sich dabei schlagartig. Zu den Symptomen gehören eine verzerrte oder verschwommene Wahrnehmung oder dunkle Flecken im Gesichtsfeld.

Im fortgeschrittenen Stadium hilft oft nur ein chirurgischer Eingriff.

Prof. Hakan Kaymak

Diagnostik der PDR

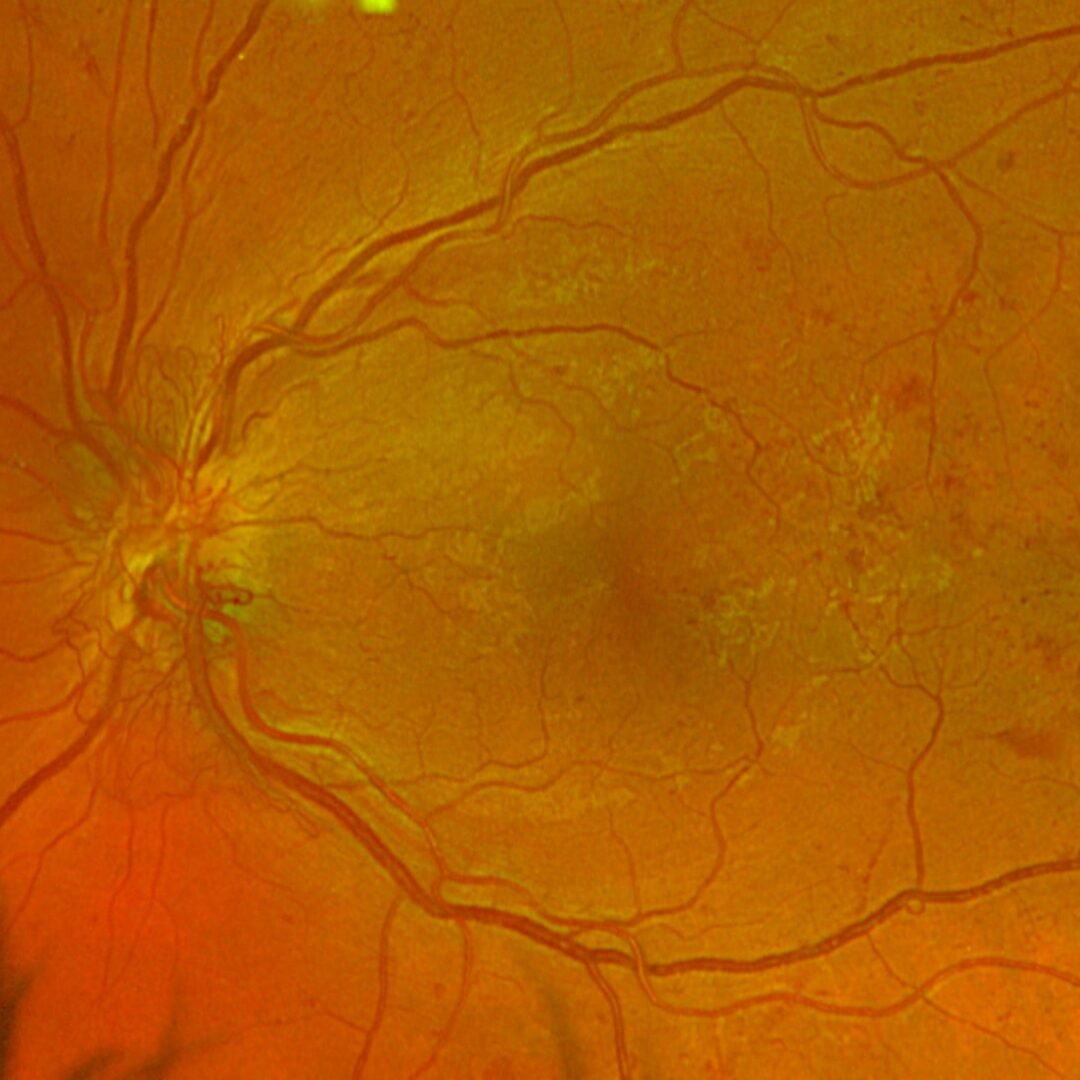

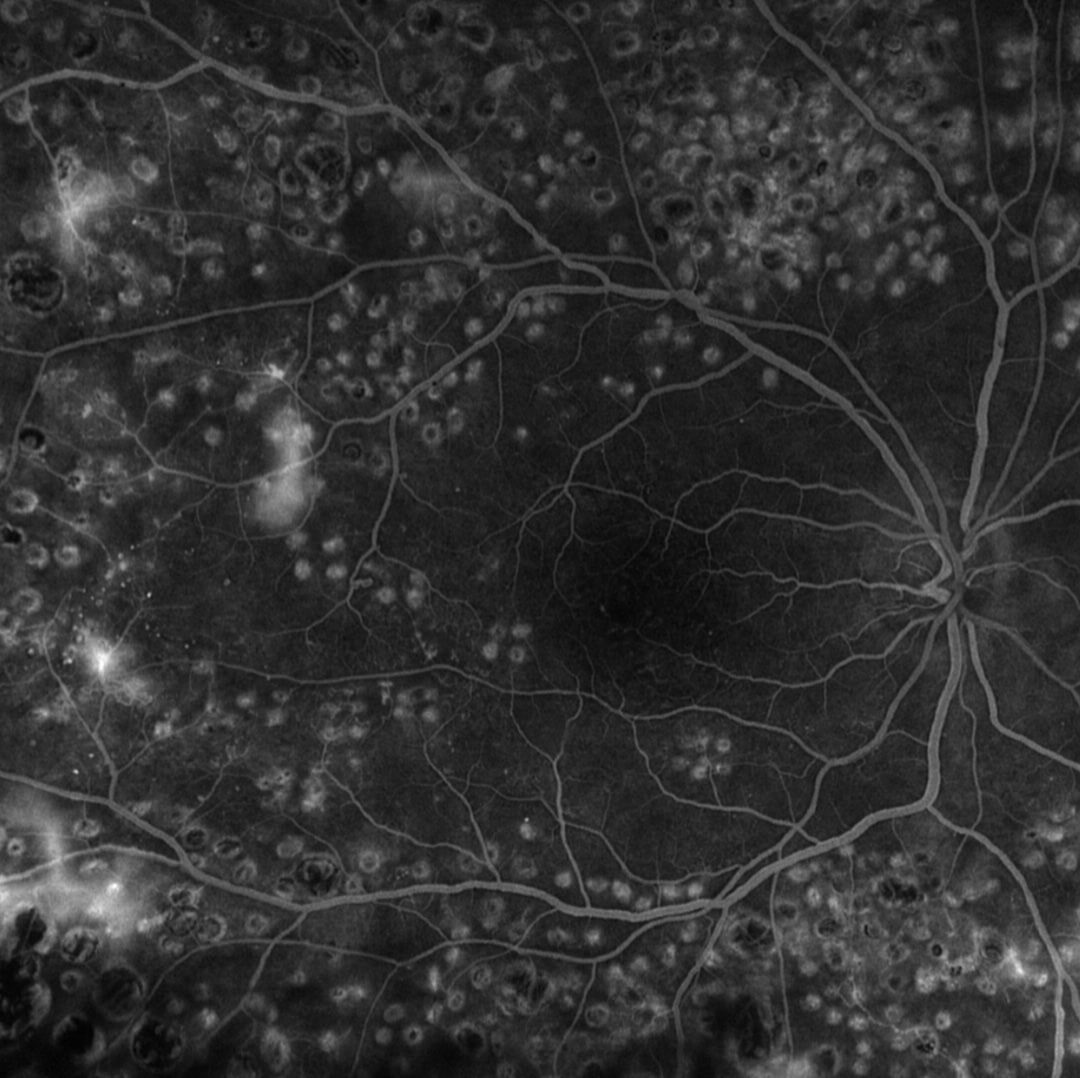

Bei der proliferativen Retinopathie bildet der Körper neue krankhafte Gefäße (Neovaskularisation), wie z.B. hier am Sehnerv. Diese können mittels einer Funduskopie (1) und einer Farbstoffuntersuchung (2) bzw. Fluoreszenzangiographie, sichtbar gemacht werden.

Die diabetische Makulopathie und das diabetische Makulaödem (DMÖ)

Jährliche Untersuchungen sind wichtig, um eine dauerhafte Sehverschlechterung zu verhindern.

Prof. Hakan Kaymak

Diabetesbedingte Gefäßschädigungen können auch auf die Makula übergehen, also auf die Stelle des schärfsten Sehens. Man spricht in dem Fall von einer diabetischen Makulopathie. Dabei kommt zu Wassereinlagerungen unterhalb der Makula und dadurch zu einem diabetischen Makulaödem (DMÖ). Das ist der Hauptgrund für Sehverschlechterungen bei Diabetes. Wird die Krankheit erst in dieser Phase behandelt, so sind die zentralen Sehzellen stark gefährdet und könnten zugrundegehen.

Termin vereinbaren.

Für eine Vorsorge bei Diabetes.

Behandlung Wie wird eine diabetische Retinopathie behandelt?

IVOM-Therapien mit Medikamenten zögern den Sehverlust im Frühstadium deutlich hinaus

Wird bei einer der regelmäßigen Untersuchungen auf diabetesbedingte Augenkrankheiten eine beginnende Retinopathie entdeckt, kann die Veränderung an den Gefäßen im Auge in den meisten Fällen durch eine ambulante Laserbehandlung oder eine Kombinationstherapie mit Lucentis® oder Avastin® aufgehalten werden, bevor es zu Beeinträchtigungen der Sehkraft kommt.1

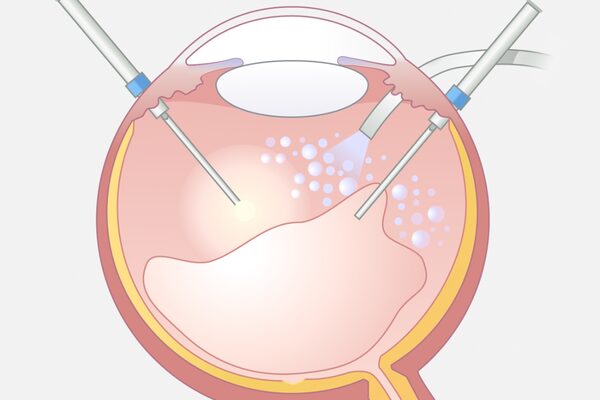

Zur Behandlung von Sehbeeinträchtigungen durch das diabetische Makulaödem (DMÖ) wurde 2022 der bispezifische Antikörper Faricimab in Europa zugelassen. Dieser wird mittels einer IVOM-Therapie direkt in den Glaskörper des Auges eingebracht.2

Alternativ setzen wir seit 2008 sehr erfolgreich innovative Behandlungsstrategien ein, die eine Laserbehandlung mit der Injektion von VEGF-Hemmern kombinieren. Diese Strategien wurden 2010 in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt.3 Patienten, die auf VEGF-Blocker nicht mehr ansprechen, bieten wir ein Implantat an, das ins Auge injiziert wird und dort seine Wirkung über mehrere Jahre entfaltet.