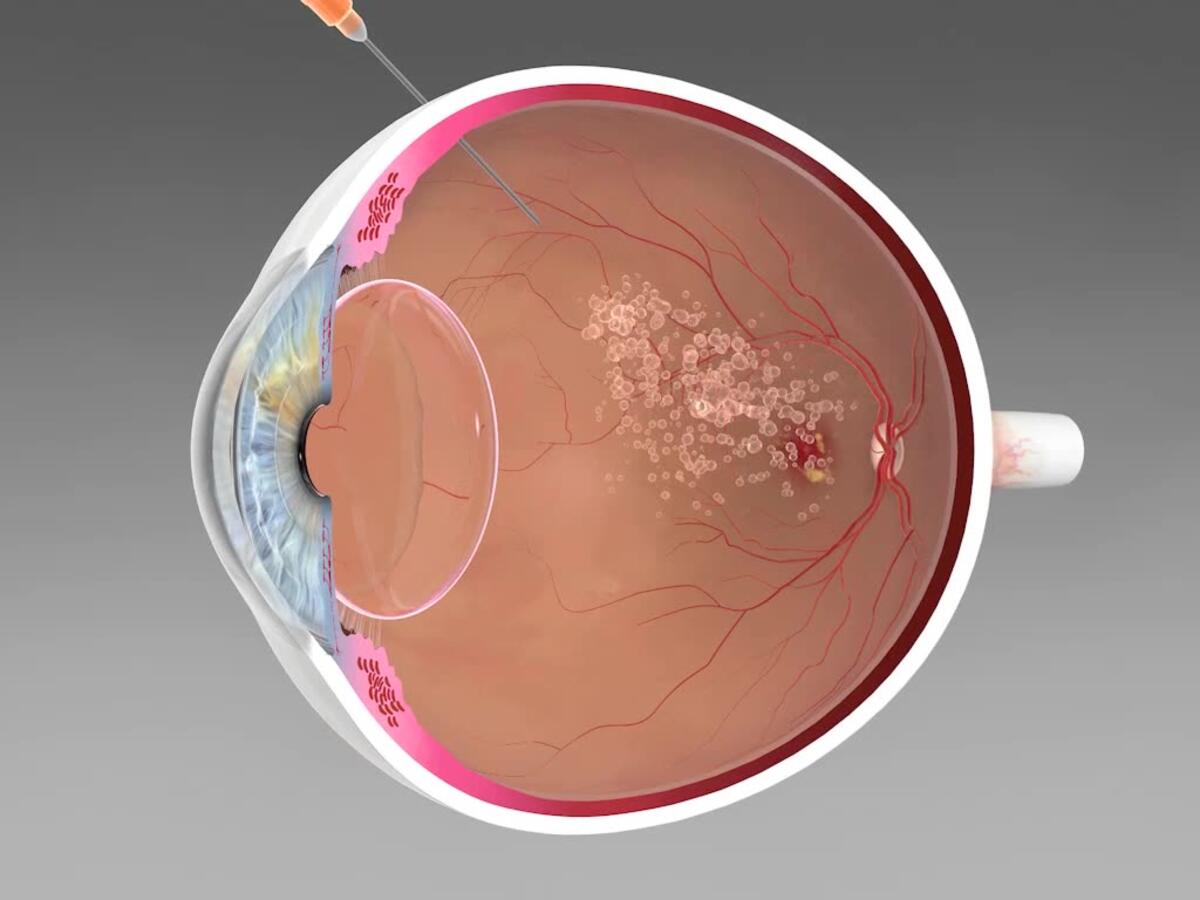

Die intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM) bei feuchter AMD (nAMD)

Die Injektion von Medikamenten in den Glaskörper des Auges, auch intravitreale operative Medikamenteneingabe (IVOM) genannt, ist eine wirksame und schmerzfreie Therapie bei Erkrankungen von Netzhaut, Makula und Glaskörper.

Die Methode wurde erstmals 2005 eingesetzt und hat sich als Therapiestandard der feuchten (neovaskuläre) altersbedingten Makuladegeneration sowie der diabetischen Retinopathie etabliert.

Die Mitarbeit des Patienten ist der Schlüssel zum Erfolg bei der Therapie der altersbedingten Makuladegeneration mit Medikamenten, die in das Auge eingebracht werden.

Prof. Dr. Hakan Kaymak

Ablauf der Therapie Wie werden Medikamente in das Auge eingebracht?

Unter lokaler Betäubung wird eine hauchdünne Kanüle ungefähr 6 mm in den Glaskörper eingebracht, um das Medikament ins Auge zu verabreichen. Zu spüren ist dabei nur ein leichtes Druckgefühl. Oft kann mit der minimalinvasiven IVOM-Therapie ein chirurgischer Eingriff vermieden werden. Die lokale Anwendung ermöglicht eine geringere Dosierung der Wirkstoffe und reduziert die Nebenwirkungen weitestgehend.

Es ist auch möglich, ein Implantat in das Auge einzusetzen, das seinen Wirkstoff langsam ins Auge abgibt. Dadurch entfallen häufige Medikamenteninjektionen, was vor allem chronisch kranken Patienten die Behandlung sehr erleichtert. Als Implantate stehen Kortikosteroide (Ozurdex, Iluvien oder Kenalog) zur Verfügung.

Mitwirkung der Patienten Mitwirkung (Adhärenz) von Patientinnen und Patienten

Chronische Erkrankungen wie die altersbedingte Makuladegeneration oder die diabetische Retinopathie müssen meist über Jahre behandelt werden. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen und Anpassungen der individualisierten Therapien erfordern die aktive Mitwirkung (Adhärenz) von Patientinnen und Patienten. Prof. Dr. Hakan Kaymak hat gemeinsam mit einem Autorenteam Ende 2020 eine Publikation zur Adhärenz verfasst.1 Darin werden die Faktoren, die die Adhärenz der Patientinnen und Patienten beeinflussen, untersucht und Strategien entwickelt, um sie zu verbessern.

Termin vereinbaren.

Über unsere AMD-Hotline oder via Doctolib.

Sicherheit Die Injektion unter sterilen Bedingungen reduziert die Risiken

Der Eingriff ist schmerzfrei und erfolgt unter sterilen Bedingungen. Die Injektion von Medikamenten in das Auge darf nur von einem Augenarzt durchgeführt werden. Eine solche Spritze kann ambulant verabreicht werden, das muss aber, um Infektionen zu vermeiden, unter sterilen Bedingungen im Operationssaal geschehen. Sie sollte nur von sehr erfahrenen Augenchirurgen gegeben werden. Vor der Injektion wird der das Auge umgebende Bereich desinfiziert, um zu verhindern, dass Krankheitserreger von der Hautoberfläche ins Innere gelangen. Selbstverständlich wird das umliegende Auge an der Stelle betäubt, damit die Behandlung schmerzfrei ist.

Wirkstoffe Verfügbare Medikamente für die IVOM-Therapie bei später feuchter AMD (nAMD)

Lucentis® (Wirkstoff Ranibizumab) Anti-VEGF

Eylea® (Wirkstoff Aflibercept) Anti-VEGF

Beovu® (Wirkstoff Brolucizumab) Anti-VEGF

Avastin® (Wirkstoff Bevacizumab, der aus der Krebsforschung kommt und hier als „off Label-Medikament” zur Verfügung steht) Anti-VEGF

Vabysmo® (Wirkstoff ist der bispezifische Antikörper Faricimab) Anti-VEGF, Anti-ANG-2

Je früher die Therapie beginnt, desto besser ist die Sehfähigkeit zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen regelmäßige Kontrolluntersuchungen, wenn Sie über 55 Jahre alt sind. Wichtig zu wissen: Bei einer chronischen Erkrankung wie der späten feuchten AMD, die nicht heilbar ist, müssen die Injektionen bei Bedarf wiederholt werden. OCT-Kontrollen in bestimmten Abständen sind dafür unerlässlich.

Neuer Wirkstoff kann Therapieintervalle bei feuchter AMD verkürzen

Seit 2022 ist der bi-spezifische Antikörper Faricimab sowohl für die Behandlung der neovaskulären AMD (nAMD) als auch des Diabetischen Makulaödems (DMÖ) zugelassen. Dieser richtet sich im Gegensatz zu anderen Wirkstoffen sowohl gegen VEGF-A als auch gegen ANG-2. Damit verhindert er die Entstehung krankhafter Gefäße, reduziert Ödeme und hemmt Entzündungen und das bei langen Therapieintervallen und hoher Sicherheit.

Ein halbes Jahr nach der Einführung schätzt Prof. Dr. Kaymak, dass für 60 Prozent der Menschen mit neovaskulärer AMD die Injektion in einem Intervall von vier Monaten realistisch sei und rund 80 Prozent voraussichtlich alle drei bis vier Monate behandelt werden müssen. Dadurch ließe sich die Behandlungslast erheblich reduzieren.2

Durch längere Behandlungsintervalle läßt sich die Behandlungslast für Patienten erheblich reduzieren.

Prof. Dr. Hakan Kaymak

Wirkstoffvergleich Lucentis versus Avastin

Während Lucentis ein für die Behandlung der feuchten AMD zugelassener Wirkstoff ist, ist das deutlich günstigere Medikament Avastin zwar für die Behandlung von Krebserkrankungen, nicht jedoch für die feuchte AMD zugelassen, obwohl es sich dafür bewährt hat. Die großangelegte, randomisierte Studie, die vom staatlichen amerikanischen National Eye Institute gefördert wurde, mit dem Titel "Comparison of AMD Treatments Trials: Lucentis - Avastin Trial", kurz CATT-Studie genannt, bescheinigt Avastin eine vergleichbare Wirksamkeit wie Lucentis in der Behandlung der feuchten AMD,3 s. auch Pressemitteilung zur CATT-Studie von DOG und BVA. Die CATT-Studie lieferte außerdem wichtige Erkenntnisse über die Behandlungserfolge bei monatlichen Injektionen im Vergleich zu solchen, die nach Bedarf verabreicht wurden. Die 2-Jahres-Ergebnisse der CATT-Studie bestätigen die 1-Jahres-Ergebnisse. Nach 2 Jahren wurden die Patienten aus dem klinischen Studienprotokoll entlassen.

Nach 5 Jahren wurden die Patienten zur Untersuchung zurückgerufen. 2016 veröffentlichte die Studiengruppe die 5-Jahresergebnisse der CATT-Studie. Diese konzentierten sich auf die Langzeitergebnisse der Anti-VEGF-Behandlungen, d.h. sie zeigten, welchen Effekt die 2-jährigen Behandlungen nach 5 Jahren hatten:

50 Prozent der Patienten erreichten und behielten eine Sehschärfe von 20/40

20 Prozent waren auf 20/200 oder schlechter abgefallen

Das bedeutet, eine Anti-VEGF-Therapie bietet eine 50-prozentige Chance, eine gute Sehkraft zu bewahren.4

Lucentis versus Eylea

Auch der 2012 für die Behandlung der AMD zugelassene Wirkstoff Aflibercept (Eylea) war Ranibizumab (Lucentis) in Wirksamkeit und Effektivität ebenbürtig. In der sogenannten IVAN-Studie (Inhibition of VEGF in Age-related Choroidal Neovascularisation), die über 2 Jahre in UK durchgeführt wurde, zeigte es im Hinblick auf die Fähigkeit der Patienten, Kleingedrucktes zu lesen, vergleichbare Ergebnisse. Gemäß den Angaben des Herstellers hat Eylea jedoch den Vorteil, dass es anfänglich 3 x im Abstand von 4 Wochen und anschließend nur alle zwei Monate verabreicht werden muss. Dadurch könnte das Infektionsrisiko geringer ausfallen. Weitere Studien mit den anderen Wirkstoffen müssen zeigen, ob auch hier die Behandlungsfrequenz reduziert werden kann.