Myopie Hohe Myopie birgt hohe Risiken für die Sehkraft

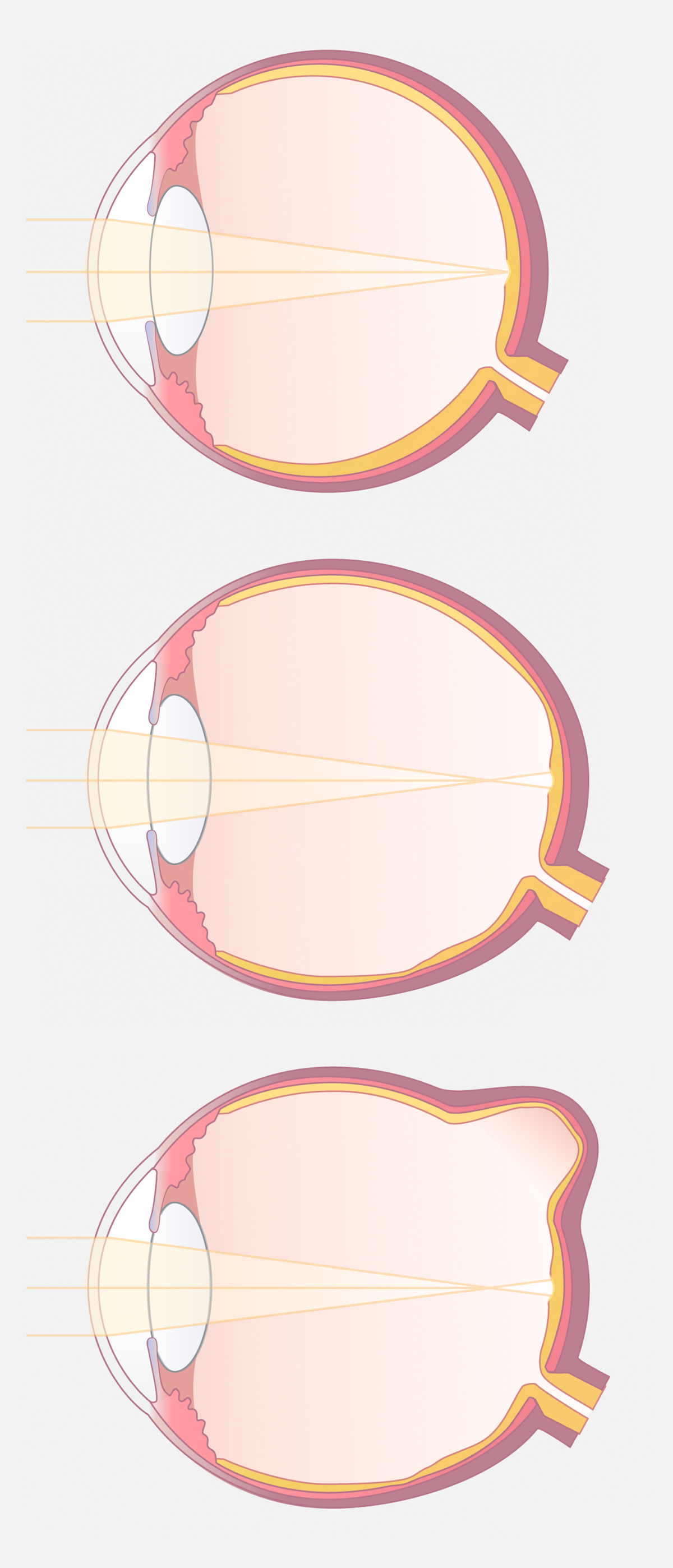

Von hoher Myopie spricht man ab einem Wert von -5 dpt und/oder einer axialen Länge des Augapfels von ≥ 25,5 mm. Unkorrigiert wird dadurch bereits eine Sehbehinderung verursacht, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) als Blindheit definiert. Bei hoher Myopie ist der Augapfel im Vergleich zu einem normalsichtigen Auge stark verlängert. Das führt dazu, dass die Strukturen des hinteren Augenpols gedehnt werden und sich verdünnen. Dadurch steigt das Risiko für viele degenerative Augenerkrankungen im Laufe des Lebens.

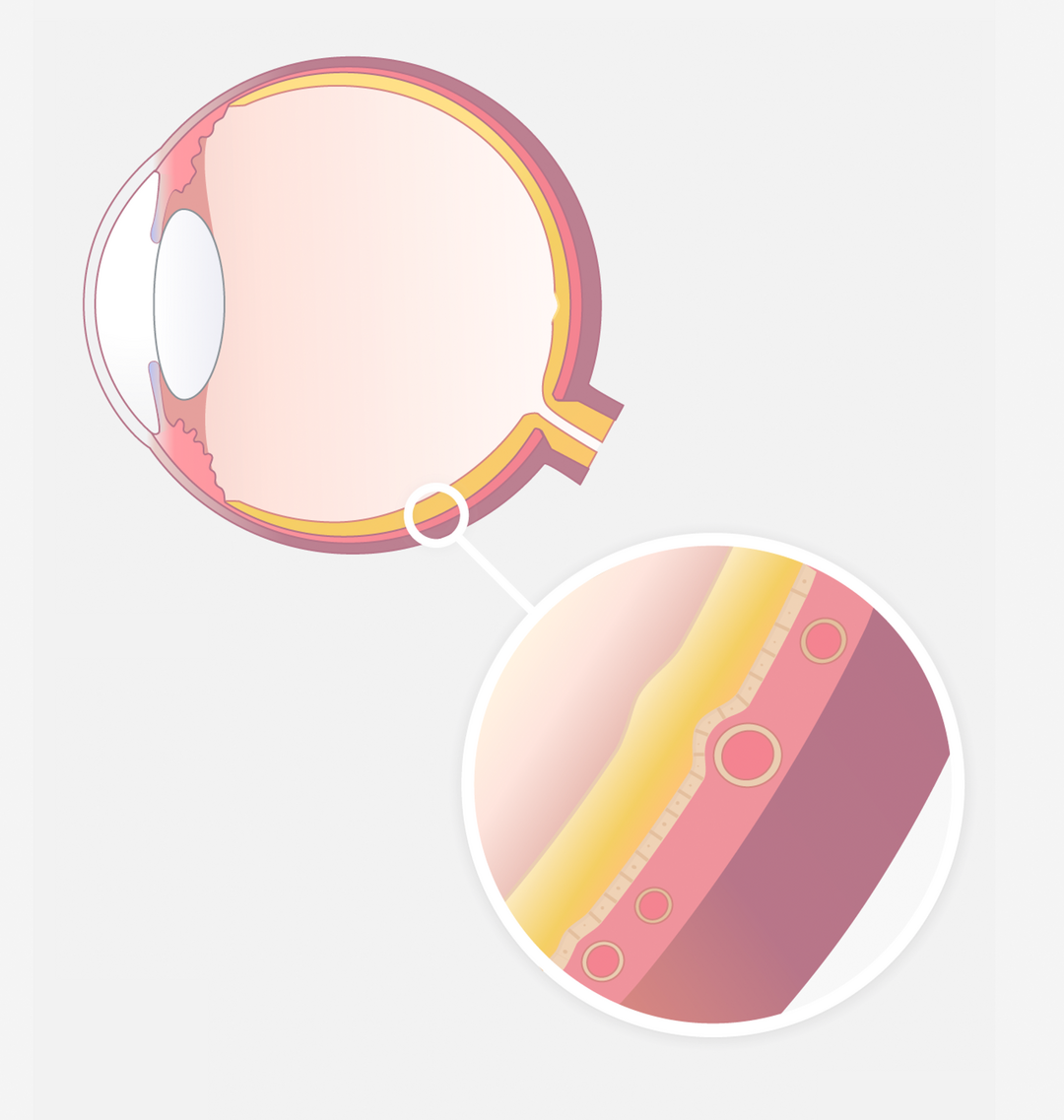

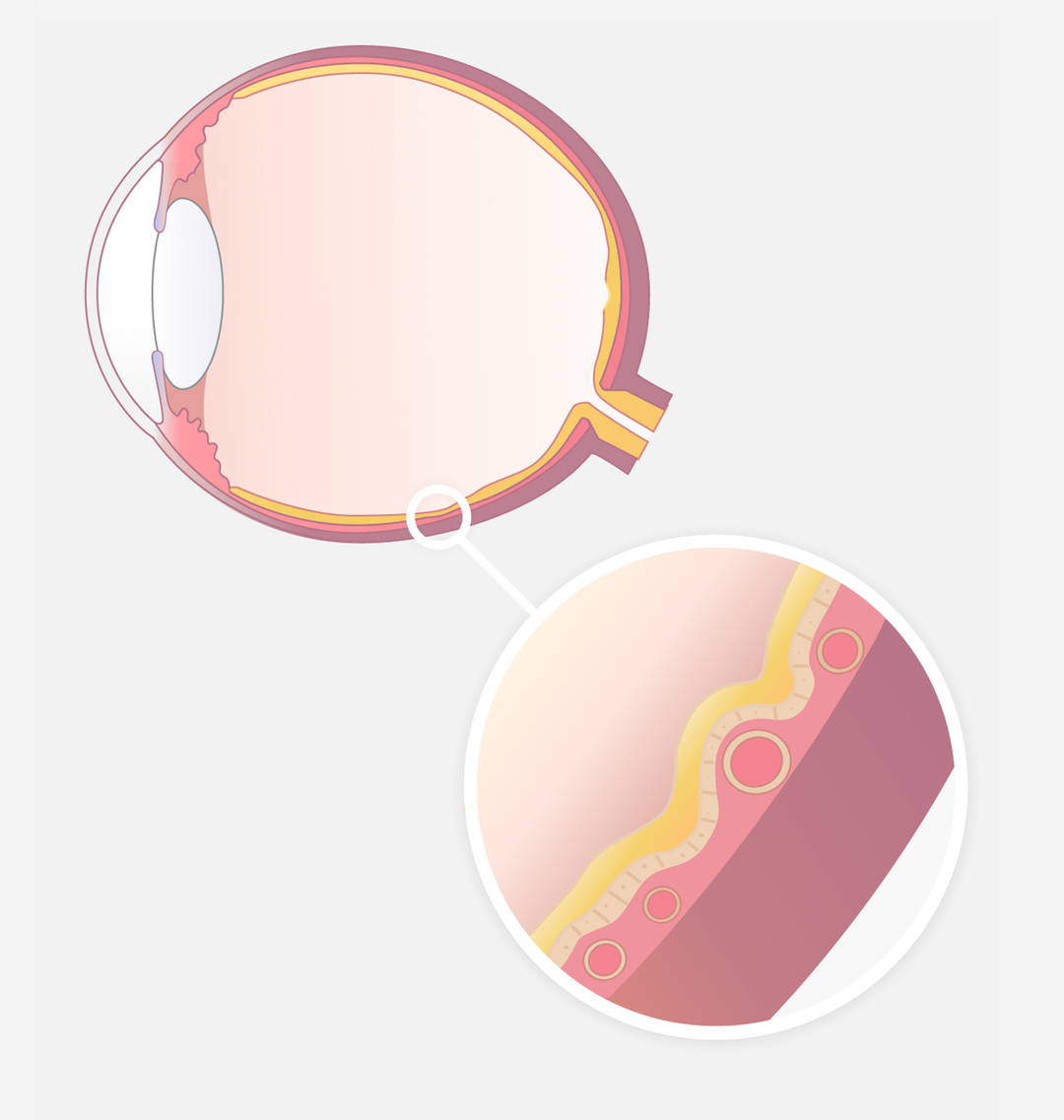

Welche Folgen hat eine Verlängerung des Augapfels für das Gewebe?

Während ein normalsichtiges Auge eine leicht abgeflachte oder kugelige Form aufweist, ähnelt es bei axialer Myopie einem verlängerten Ellipsoid. Diese Formveränderung wirkt sich am stärksten im hinteren Augenpol aus. Je länger der Augapfel, desto stärker sind die Lederhaut, die Aderhaut und die Netzhaut mit dem Pigmentepithel (RPE) gedehnt. Bei hoher Achsenmyopie nimmt die Dichte der Photorezeptoren und des RPE ab, sodass manche Stellen der Netzhaut und des RPE dünner werden; die Aderhaut ist verdünnt, wodurch sich die Durchblutung verschlechtert.

Zusätzlich nimmt die Viskosität des Glaskörpers mit der Achslänge ab und die Gefahr einer hinteren Glaskörperabhebung steigt. Deshalb bemerken Kurzsichtige häufig früher als andere Menschen sogenannte Glaskörpertrübungen (Mouches Volantes).

Auch der vertikale und horizontale Durchmesser des Auges nimmt leicht zu. Dadurch verändert und vergrößert sich die Form des Sehnervenkopfes (Papille) und damit auch der blinde Fleck im Gesichtsfeld. Diese Formveränderung der Papille erschwert die Diagnostik eines grünen Stars (Glaukom) z.T. erheblich.

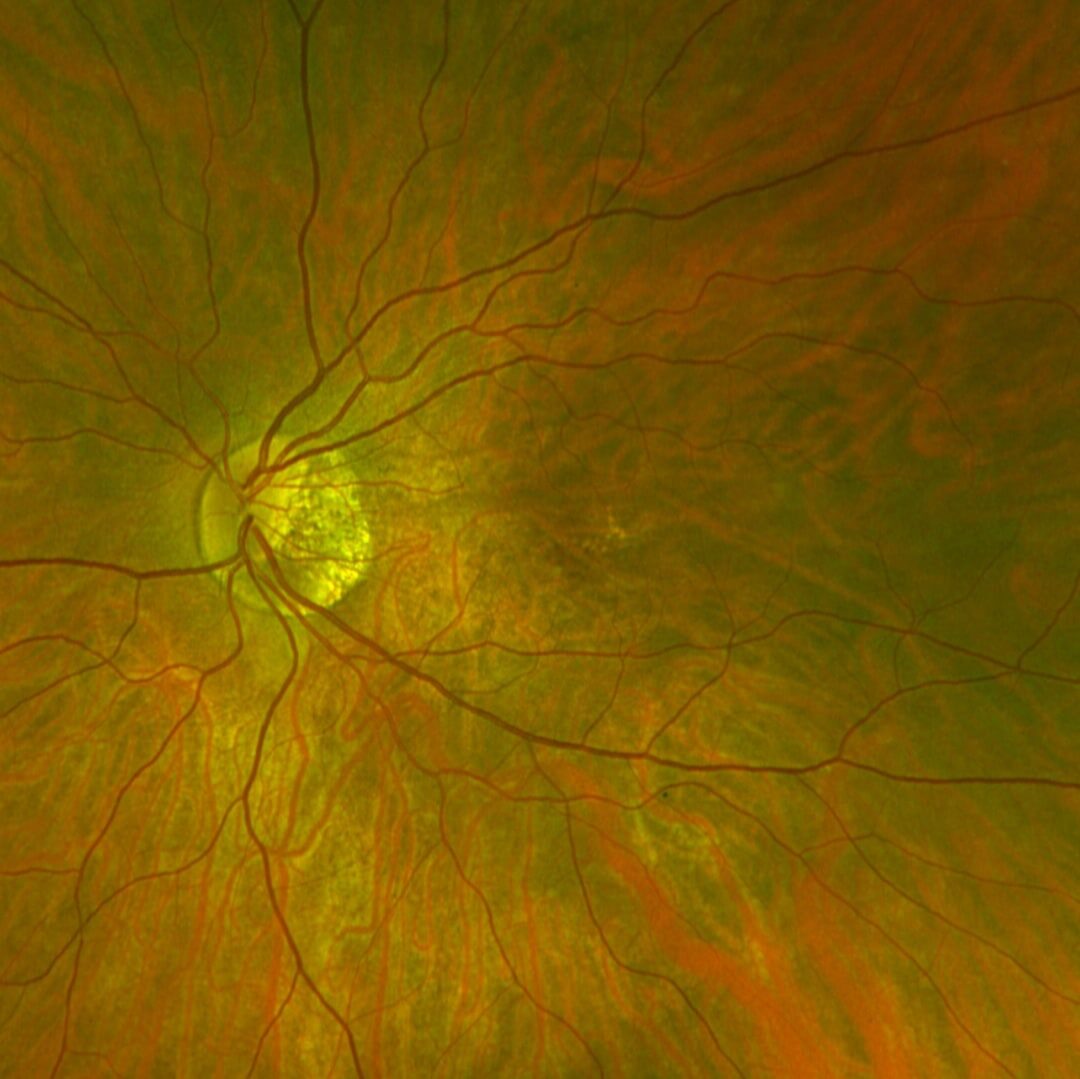

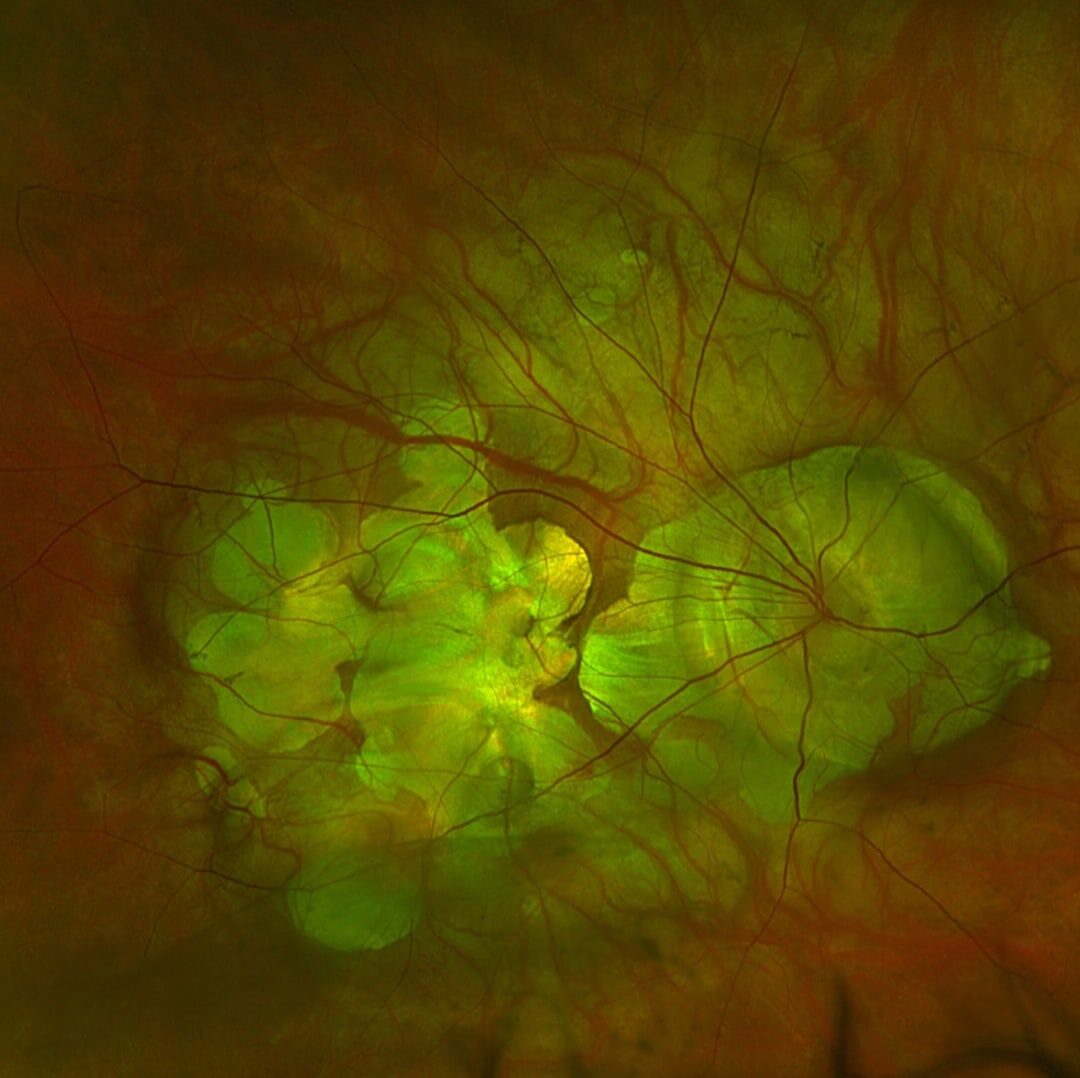

Durch die Verlängerung des Augapfels entstehen bei einer krankhaften Myopie sogenannte Dehnungsherde, in denen die Netzhaut teilweise unterversorgt ist. Damit erhöht sich das Risiko für Erkrankungen der Netzhaut und für andere degenerative Augenerkrankungen.

Hier sehen Sie zwei Fundusbilder von kurzsichtigen Patienten. Auf Bild 1 sind diese Dehnungsherde als hellgrüne Bereiche besonders gut erkennbar.

Risiken Welche Risiken sind mit hoher Myopie verbunden?

Erhöhtes Risiko einer myopen Makuladegeneration

Erhöhtes Risiko einer myopen chorioidalen Neovaskularisation (mCNV)

10-fach erhöhtes Risiko einer Netzhautablösung bereits bei -3 bis -6 dpt

14-fach erhöhtes Risiko einen grünen Star (Glaukom) zu entwickeln

Bei Werten zwischen -10 und -15 dpt besteht ab dem 65. Lebensjahr ein deutlich erhöhtes Risiko für eine der o.g. Sehbehinderungen

Bei Werten von mehr als -15 dpt liegt die Gefahr einer myopiebedingten Sehbehinderung im Laufe des Lebens bei fast 80 Prozent.

Menschen mit hoher Kurzsichtigkeit empfehlen wir ab 40 Jahren eine jährliche Netzhautvorsorge, um Netzhauterkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln zu können.

Was ist eine mCNV? Die myope chorioidale Neovaskularisation (mCNV)

Mit der übermäßigen Verlängerung des Augapfels werden die Netzhaut, Aderhaut und Bruchmembran so stark gedehnt, dass das Gewebe sich stellenweise zurückbildet, es entstehen sogenannte Atrophien. Dabei kommt es unter anderem zu Defekten an der Bruchmembran (Lacksprünge). Durch diese können krankhafte Gefäße unter die Netzhaut einwachsen (subretinale Neovaskularisation) und im weiteren Verlauf zu Blutungen und Ödemen führen. Im Endstadium bleibt eine Narbe zurück. Je länger der Augapfel, desto größer ist die Gefahr von krankhaften Gefäßeinwachsungen. Wenn sich die Erkrankung auf die Makula ausdehnt, verschlechtert sich dadurch die Sehkraft spürbar. Mögliche Therapien sind je nach Befund Laserbehandlungen oder IVOM-Therapien.

Hohe Kurzsichtigkeit oder Myopie ist die zweithäufigste Ursache für das Auftreten einer choroidalen Neovaskularisation (CNV) nach der altersbedingten Makuladegeneration (AMD).

Erhöht hohe Myopie die Risiken eines linsenchirurgischen Eingriffs?

Eine Auswertung von Registerdaten aus den Jahren 2009-2012 in Frankreich zeigte, dass sich nach einem Linsenchirurgischen Eingriff bei hoher Myopie das Risiko einer Netzhautablösung gegenüber nicht kurzsichtigen Menschen erhöht. Dabei war das Risiko in der Gruppe der 40- bis 54-Jährigen besonders hoch, auch in der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen lag es immer noch über dem Risiko in der Gruppe über 75 Jahre. Es ist anzunehmen, dass die mit der hohen Myopie einhergehenden Veränderungen des hinteren Augenabschnitts zu einer Erhöhung des Risikos einer Netzhautablösung nach linsenchirurgischen Eingriffen beitragen.